17 июля, в День памяти Святых Царственных страстотерпцев, в Славгороде прошел традиционный крестный ход.

После Божественной литургии в храме апостолов Петра и Павла участники крестного хода, среди которых прихожане храмов Славгорода, совершили молитвенное шествие к городскому кладбищу, где в годы гонений массово расстреливали и хоронили осужденных. Во время крестного хода его участники помолились Новомученникам и исповедникам Церкви Русской. Традиционный крестный ход является одним из главных событий Славгородской епархии.

Пресс-служба Славгородской епархии

24 июня 2024

В библиотеке Камня-на-Оби прошло открытие выставки «Русская Голгофа»

За подробностями идем на сайт:

https://kamen-lib.altai.muzkult.ru/news/113202463

11 июня 2024

Прикосновение к реальной истории духовной жизни России: в АлтГУ завершила работу выставка «Русская Голгофа» — Новости — Институт гуманитарных наук

Посещение мест расстрела комиссией по канонизации святых в составе председателя комиссии иерея Ярослава (Гузеева), члена комиссии Пермяковой Галины Анатольевны и директора МЦ,, Бутово’ Гарькавого Игоря Владимировича.

В Барнауле 18 мая в галерее «Универсум» открылась выставка «Русская Голгофа», посвященная подвигу Новомучеников и исповедников Церкви Русской.

На открытии выставки с приветственным словом выступили:

1. Лариса Ивановна Нехвядович, заместитель ректора, директор Института гуманитарных наук Алтайского государственного университета, доктор искусствоведения, профессор.

2. Ирина Валерьевна Черняева, заведующая кафедрой искусствоведения, кандидат искусствоведения.

3. Протоиерей Георгий Крейдун, первый проректор Барнаульской духовной семинарии, профессор кафедры культурологии и дизайна, доктор искусствоведения, кандидат физико-математических наук.

4. Иерей Анатолий Бочкар, проректор по воспитательной работе Барнаульской духовной семинарии.

В выставке приняли участие:

Надежда Арсентьевна Капура, начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения.

Игорь Владимирович Гарькавый, директор Мемориального центра “Бутово”, член Церковно-общественного совета по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской при Патриархе Московском и Всея Руси. Игорь Владимирович провёл основную часть выставки, рассказал о гонениях 1922 – 1925 на Русскую Православную Церковь.

Иерей Ярослав Гузеев, председатель комиссии по канонизации святых Славгородский епархии, главный организатор выставки, рассказал о компании по изъятию церковных ценностей на Алтае 1922-1925 гг.

Иерей Александр Девятых, председатель комиссии по канонизации святых Барнаульской епархии рассказал об обновленческом движении на Алтае в 1922-1925 гг.

Выставка продлится до 10 июня 2024 года по адресу: Барнаул, ул. Димитрова 66, галерея “Универсум”.

Источник: https://altayskaya-mitropolia.ru/?p=31527

17 мая в Барнаульской духовной семинарии прошла научно-практическая конференция «Русская Голгофа», посвященная подвигу новомучеников и исповедников Церкви Русской.

Эта конференция приурочена к выставке, которая открылась на следующий день, 18 мая в галерее Универсум АлтГУ.

На конференции выступили с докладами:

Игорь Владимирович Гарькавый — директор МЦ «Бутово», член Церковно-общественного совета при Патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников Церкви Русской

Иерей Александр Девятых — преподаватель Барнаульской духовной семинарии.

Галина Анатольевна Пермякова — член комиссии по канонизации святых Славгородской епархии.

В докладах шла речь о новомучениках, обновленческой церкви в России периода 1920 – 40-х гг. и ПЦУ в современное время, и священномученике Никите Прибыткове, епископе Белевском.

Источник: https://altayskaya-mitropolia.ru/?p=31506

23 апреля 2024 года в историческом музее города Яровое состоялось открытие выставки «Русская Голгофа», посвященной пострадавшим за веру во Христа в 1917-1921 гг. С приветственным словом к собравшимся обратился епископ Славгородский и Каменский Антоний, рассказав о гонениях на Русскую Церковь в начале XX века. Представленные материалы подробно знакомят посетителей выставки «Русская Голгофа» с гонениями на Русскую Православную Церковь в указанный исторический период. На выставке представлен информационный стенд о Новомучениках и Исповедниках Церкви Русской, подготовленный иереем Ярославом Гузеевым, членом Комиссии по канонизации святых Славгородской епархии.

Выставка работает для посетителей до 10 мая с 9 до 15 часов в историческом музее города Яровое.

Пресс-служба Славгородской епархии

4 февраля 2024

Сегодня один из самых славных и, вместе с этим страшных, трагических праздников Русской Церкви. Мы празднуем день новомучеников и исповедников Церкви Российской, тех миллионов людей, которые за последние восемьдесят лет остались верными Христу, остались верными Церкви, и через это остались, больше, чем кто-либо, верными нашей многострадальной великой Родине.

Мученик – это не просто человек, который страдает; это человек, который своим страданием свидетельствует о том, что его вера больше всего, что она дороже, драгоценнее всего на свете, и что ради этой веры, ради Бога, в Которого он верит, Кого исповедует, стоит не только жить достойно, но и умереть.

Митрополит Антоний Сурожский

1 февраля 2024

В первое воскресенье февраля РПЦ празднует память Новомучеников и исповедников Земли Русской, пострадавших в годы богоборчества. В районном музее села Ключи председатель епархиальной комиссии по канонизации святых иерей Ярослав Гузеев провел презентацию для 9 класса СОШ №2.

8 декабря 2023

8 декабря на площадке ZOOM прошёл круглый стол с участием Преосвященных, игуменов, игумений и монашествующих из епархий, расположенных на территории Сибирского федерального округа, на тему: «Почитание местных подвижников благочестия и новомучеников и исповедников Церкви Русской в монастырях»

Приветствинное слово сказали: митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан,

митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон,

митрополит Томский и Асиновский Ростислав, митрополит Кемеровский и Прокопьевский Аристарх, митрополита Новосибирский и Бердский Никодим, митрополит Омский и Таврический Дионисий, митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. С актуальным докладом выступил

протоиерей Кирилл Каледа член Синодальной комиссии по канонизации святых Русской Православной Церкви, настоятель храма святых новомучеников и исповедников Российских в Бутове – «Обзор актуальных ошибок при подаче документов для прославления святых в синодальную комиссию по канонизации».

Во II части прозвучали доклады на тему встречи

«Собор Сибирских святых. Проблемы канонизации» — иеромонах Ефрем (Пашков), клирик Иркутской епархии.

«Проблемы изучения подвига и наследия пострадавших за веру в ХХ веке» — протоиерей Максим Мальцев, председатель комиссии по канонизации святых Кемеровской епархии, Кузбасская митрополия.

«Почитание новомучеников и исповедников Церкви Русской и местных подвижников благочестия в монастырях Омской епархии» — игумен Амфилохий (Пономаренко), наместник Никольского мужского монастыря, Омская митрополия.

«Известные церковные деятели, сосланные в Туруханское благочиние – Туруханский край в 20-30 годы XX века» — игумен Софроний (Семенов) Свято-Троицкий Туруханский мужской монастырь, Красноярская митрополия.

«Подвижники благочестия Новосибирской епархии в годы гонений» — иеромонах Симон (Истюков), насельник Епархиального Михайло-Архангельского мужского монастыря с. Козиха Новосибирской области, Новосибирская митрополия.

«Подвижница благочестия блаженная старица Ольга Темная (Хранительница Коробейниковской иконы Божией Матери)» — игумения Нина (Лебедева), насельница Знаменского женского монастыря г. Барнаул, Алтайская митрополия.

«Практический опыт почитания новомучеников в монастырях Томской митрополии» — Инокиня Елизавета (Успеньева), Томская митрополия.

8 декабря 2023

Председатель комиссии по канонизации святых Славгородской епархии иерей Ярослав Гузеев 8 декабря принял участие в выставке «Русская голгофа» , которая состоялась в историческом парке «Россия — моя история» г. Новосибирска, призванная рассказать о подвиге новомучеников и исповедников XX века.

Миссия выставки – восстановить историческую справедливость путем максимально возможного сохранения для будущих поколений духовных, научных и эстетических ценностей, созданных людьми, погибшими в годы репрессий за Веру и Церковь.

5 декабря 2023

5 декабря на площадке zoom состоялась рабочая онлайн-встреча председателей комиссий по канонизации святых Томской, Кемеровской, Алтайской митрополий. Обсуждали вопросы по будущей выставке «Свидетели жизни», посвящённой новомученикам и исповедникам Западно-Сибирского края.

Сегодня мы прославляем их как победителей в той страшной схватке. В глазах мучителей они были побежденными. Их память хотели стереть с лица земли. Их добрые имена пытались запятнать ложными протоколами допросов, измышлениями следователей, которые обвиняли их в политических преступлениях. Но мы знаем, что это были люди, которые жизнь свою отдали не за политические убеждения, а за Христа, за истину и за подлинную свободу.

+КИРИЛЛ, ПАТРИАРХ МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ 23.05.2011 г.

2 ноября 2023

В ПСТГУ прошла рабочая встреча сотрудника синодальной комиссии по канонизации святых Загурской Аллой к канонизации, о правильном обращении за информацией о репресированных в госархивы, органы ФСБ и МВД, о поиске информации во всевозможных источниках и др. После чего священник Ярослав посетил выставку, посвящённую Поместному собору 1917-18 года и Новомученикам за Христа в университете и главный музей истории ГУЛАГА.

30 октября 2023

На Бутовском полигоне прошла поминальная акция «Голос памяти»

В мемориальном комплексе «Бутовский полигон» под Москвой в День памяти жертв политических репрессий, отмечаемого 30 октября, весь день и до вечера шла поминальная акция «Голос памяти». Она началась с заупокойной службы в храме Святых новомучеников и исповедников российских в Бутове.

Акция, как сообщил сайт Московского патриархата, проходит по решению Священного Синода Русской православной церкви с 2021 года. Ее цель — заупокойные службы «о всех пострадавших от антирелигиозных репрессий православных христианах, с сохранением сложившейся вне богослужебной традиции чтения имен убитых».

Богослужение идет с зачитыванием более 20 тысяч имен реперссированных в Бутово в соответствии с «расстрельными списками» НКВД по дням приведения приговоров в исполнение. В чтении перед мемориалом «Сад памяти», который открыт 27 сентября 2017 года, принимают участие сотни желающих. Также посетители могут почтить память погибших, возложив к погребальным рвам цветы, или поставив свечи на насыпи.

Заупокойную службу на Бутовском полигоне впервые возглавил митрополит Коломенский и Крутицкий Павел (Пономарев) Митрополит Павел так же является председателем церковно-общественного совета при патриархе Московском и всея Руси по увековечению памяти новомучеников и исповедников РПЦ.

Зачитывание имен погибших началось в 11:00 утра и продолжится, как ожидается, до 19:00 вечера.

Господь сподобил меня поучаствовать в этой акции

20 сентября 2023

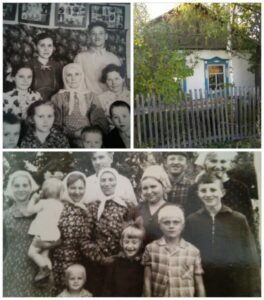

В Кафедральном cоборе города Славгорода на клиросе несет послушание Сергей Иванович Остапенко. Его дед Твердохлеб Яков Прокопьевич 1903 года рождения в годы хрущевских гонений пострадал за веру. В 1957 году в селе Знаменка его судили показательным краевым судом за религиозные убеждения. Началось все с того, что он не разрешил своей младшей дочери Татьяне надеть пионерский галстук, а еще у него на дому проходили собрания верующих. На суд собралось все село.

В 1963 году 24 июля в газете «Алтайская правда» вышла статья заместителя заведующего краевым домом политического просвещения Л. Лысенко под названием «Атеисты за работой». В ней как раз немного освящается событие суда и показан атеистический дух по отношению к религии того непростого времени.

«Коммунистическая партия делает все для воспитания советских людей достойными гражданами нового общества, носителями высокой идейности, нравственной чистоты, духовного богатства, физического совершенства, свободными от всего, что сковывает силы человека, унижает его достоинство, в том числе и от такого пережитка прошлого, как религиозные предрассудки и суеверия. Надо иметь в виду, что действенность, эффективность атеистической пропаганды будет обеспечена при условии, если эта работа ведется систематически, настойчиво, терпеливо. Наряду с такими испытанными массовыми формами политического воспитания, как лекции, беседы о причинах различных явлений природы, демонстрации «чудес» церковников, вроде «обновления икон», «самозажигающихся свечей», превращении воды в вино, публичное разоблачение «святости», «непогрешимости» служителей культа, особое место должна занять индивидуальная работа с верующими. Основной формой здесь является беседа с хорошо аргументированными доказательствами реакционной сущности религии. Успех индивидуальной работы зависит, главным образом, от агитатора, его эрудиции, умения убеждать, воздействовать на собеседника. Партийные организации нашего края, используя новые формы атеистической пропаганды, усилили борьбу с религией, вырвали из пут религиозного дурмана многих трудящихся, вернув их к плодотворному труду, активному участию в общественной жизни. Интересна в этом отношении работа атеистов А. Я. Фаста и Р. Б. Франка – коммунистов колхоза имени Энгельса Хабарского района. Они умело заводят разговор с верующими, завоевывают их доверие. Беседы начинают не с вопроса о вере в бога, а, например, с обзора событий в крае, колхозе, стране, и за рубежом. И лишь постепенно подходят к разговору о сущности религии, обрядов и праздников. Хорошо используют они противоречия библии. Например, в библии говорится о том, что сначала бог отделил тьму от света и только через три дня создал солнце, луну и звезды. Пропагандист спрашивает: «Почему такая несуразица?». Верующие, конечно, ничего не могут на это ответить и начинают думать о смысле прочитанного. Или другой эпизод из библии: о дочерях Лота и их взаимоотношениях с богом. Этот пример заставляет верующих женщин задумываться о моральной стороне библейских сказок. А. Я. Фаст и Р. Б. Франк ведут беседы на немецком языке в домах верующих или приглашают их в клуб. В результате таких бесед, чтения антирелигиозной литературы верующие постепенно отказываются от своих неправильных убеждений, порывают с религией. За последнее время несколько сект распалось в колхозе имени Энгельса, в селах Протасово, Никольском… Атеисты-пропагандисты села Знаменки, кроме индивидуальных бесед с верующими, применяют и другие формы работы, такие, например, как разоблачение истинного лица проповедников сект. В селе Знаменке действовала секта баптистов, возглавляемая некими Твердохлебом и Мауль-Кохом. Твердохлеб многие годы нигде не работал, жил за счет членов секты, его жена тоже не работала. Он был изувером по отношению к своим детям. Дочери Тане не разрешал посещать школу, и она осталась неграмотной. Стерший сын Иван в 18 лет стал инвалидом из-за того, что родители своевременно не обратились за помощью к медицине. Общественность села приняла решение – просить привлечь Твердохлеба к уголовной ответственности за тунеядство и изуверство. На заседание народного суда, где слушалось дело Твердохлеба, были приглашены жители села, особенно женщины-сектантки. В процессе по делу Твердохлеба выяснились лицемерие и лживость этого изувера, его невежество и варварское отношение к детям. В зале, где шел процесс, не нашлось ни одного человека, который бы сочувствовал ему. Наоборот, женщины требовали сурового наказания. Этот процесс многим дал возможность убедиться в огромном вреде баптизма. Под воздействием агитаторов-атеистов тт. Панченко. Данильченко, Кузьменко баптистская секта в селе Знаменке распалась. Многие, в прошлом активные, ее члены, такие, как Бергардт, Штайнбрехт, Порядин и другие, вышли из секты, посещают сейчас лекции, кино, хорошо работают на производстве. Однако идеологическая борьба с религией – дело не кратковременное.

Надо, как сказал в своем докладе на июньском Пленуме ЦК Л.Ф. Ильичев, противопоставить религии боевую, наступательную научно-атеистическую пропаганду, разоблачать деятельность изуверских сект, которые причиняют физический и моральный ущерб людям, носят откровенно антиобщественный характер».

Из воспоминаний дочерей и внуков Якова Прокопьевича удалось узнать, каким он был на самом деле. Дочь, Александра Яковлевна Соболевская (Твердохлеб), родилась 24 января 1934 года, рассказывает: «А як у меня воспоминания? Отец у меня хороший был, очень хороший. Верующий, трудолюбивый, такой набожный был. Летом 1957 или 58 годe, наверное, его и забрали. Тут церкви же не было у Знаменке, вот собирались по хатам у бабок, и мама стала ходить с ним. У этой бабки помолятся, у другой бабки помолятся. А он взял да говорить: «Ну а теперь приходите ко мне, у меня в доме помолимся». А не то да не додумался, что рядом же председатель Сельсовета жил у нас. А он видить, что бабки идуть, идуть бабки – «А так ты вон чем занимаешься…» И значит, это вот за это его и посадили. Афиша была здоровая с большими буквами: будут такого-то числа судить его. И я на суде была там. Вы знаете, у клубе негде было сесть, стулья все стояли, вся Знаменка была… А он ещё больной такой был, недомогающий. В то время он ещё работал — там и там работал. Везде его хвалили, что он трудолюбивый был. А тут приболел. А тут ещё забрали его. У него в роте сохло и мама принесла, я, говорить, бутылочку водички взяла, чтобы он хоть у роте промочал. Из суда вывели и уже в милицию повели. А я подбежала, хотела ту бутылку дать. А этот Сердюк, начальник милиции: «Ты что делаешь?» — и выхватил у меня эту бутылку. Не дал отцу. Ой, Господи!.. Ну, а потом уже, это уже когда посадили, мы тогда приезжали с Анною в Барнаул. Неправда, то, что люди хотели наказать отца, все слушали молча».

Годом ранее Яков Прокопьевич с Александрой ездили в Барнаул в Покровский Собор на службу и останавливались у одной верующей бабушки, которая их приютила. Через год Александра с сестрой Анной снова остановились у этой же бабушки, но в этот раз по другой причине, — посетить отца в тюрьме. Первый день по приезду в тюрьму, дочери просидели в сторожке, и только на второй день разрешили повидаться с отцом и то только одной из них. На свиданку пошла старшая дочь Анна. После этого родные увидели его только после освобождения — через 5 лет.

Как он жил в тюрьме, Александра Яковлевна вспоминает со слезами: «Ой, ой, я даже не могу говорить… Пришел, рассказывал, а его там били, даже он с кровью ходил. У меня на штанах говорить, кровь засохнет, а там какая-то добрая бабка была, стирала ему, наверное, верующая была…».

Ольга Александровна Моор (Соболевская) внучка Якова Прокопьевича охарактеризовала его как тихого, скромного человека. «…У нас вообще вся семья такая была. У маминой покойной старшей сестры Анны самое ругательное слово было – собака. И дед такой же был, такой же тихий, смиренный. Эта семья всегда старалась во всем проявлять смирение и полагаться на волю Божию. Жили бедно, но очень дружно. Никто никогда не употреблял ругательных и грубых слов. Мы росли под одной крышей с моим двоюродным братом – ровесником Кривцовым Анатолием. Баба Домна приучала нас к уступчивости, прерывая наши детские споры словами: «Не лайтесь! Кто умнее, тот и смовчит (промолчит). И при этом своим примером взрослые учили нас кротости. В статье «Алтайской правды» было написано, что товарищи деда, с кем он встречался, покаялись. Они теперь хорошие, трудятся, работают… Если бы дед отрекся, тоже был бы хороший. А он от Бога не отрекался. Вот и все, за это и пострадал! Автор, написавший статью о сектантах, явно не отличал баптистов от православной веры и потому все обвинения нашего деда в сектантстве по сути своей изначально несостоятельные. Ведь баптисты не держат в доме икон и, вообще, их не признают. А у Твердохлеб иконы постоянно висели в доме. Дед никогда не жил за счет других людей, как пишет газета. Это наглая ложь. В этой семье готовы были последнее отдать, но чужого никогда не брали. Дед работал постоянно, был смиренным и исполнительным. Его можно было обвинить хоть в чем – он не оправдывался, не спорил. И этим пользовались те, кому было выгодно свалить все на него. Он бы мог написать опровержение про то, что люди собирались у него просто так, и что Богу они не молились. Ему и предлагали такое написать. Мне мама об этом рассказывала. А он на это сказал: « Я писать ничего не буду. Как Бог даст». Не правда то, что тетя Таня осталась неграмотной. В детстве она много болела, была слабенькой и они ее не отдали в школу по возрасту. За это деда и бабу обвиняли, как могли, что, мол, запрещают учиться. Она пошла в первый класс двумя-тремя годами позже. Поэтому и в пионеры ей предстояло вступить в старшем возрасте. К тому времени у нее не было никакого желания туда вступать, и потому доучивалась в вечерней школе, успешно окончив полный курс восьмилетки. Она даже хотела выучиться на воспитателя детсада, но средств не было ехать в город на учебу, и поэтому пошла работать на стройку».

Чтобы не ходить на выборы Яков Прокопьевич прятался в погребе своего дома. «Историю про погреб я слышала. Это так и было – они боялись идти голосовать. Это будто голос свой не за Бога отдать. Конечно, они были неграмотные, всего боялись, чтобы, чем не согрешить перед Богом. Соблюдали во все времена все церковные праздники, несмотря на строгие запреты»,- говорит Ольга Александровна.

В статье Л.Лысенко писал, что сын Иван ослеп, потому что родители вовремя не обратились к врачу. Сына у Якова Прокопьевича звали Владимир. Дочь Владимира Яковлевича Пономарева Ольга Владимировна говорит, что врачи смотрели его, говорили, что питание плохое. Выписали ему рыбий жир, и дед пешком ходил из Борисовки в Знаменку за рыбьим жиром. Вдобавок еще переболел золотухой, и это повлияло на зрение. «Да и, вообще, у нас по линии отца все болеют глазами, видимо, это наследственное»,- вспоминает Ольга Владимировна.

Ольга Александровна говорит, что в основном все люди в деревне были сторонниками коммунистических идей, одна их семья была как изгои. Они двери закрывали, чтоб чужие люди не заходили на иконы не смотрели, чтоб не докладывали.

Яков Прокопьевич старался жить по церковному уставу, соблюдал посты, молитвенные правила, слушал Священное Писание, так как сам был неграмотный, просил читать ему старшую дочь Анну. Чтил церковные праздники.

Александра Яковлевна вспоминает: «…Строил себе дом племянник Павел, пришли к дяде Яше, попросили помочь. В то время собирали субботники на постройку домов по воскресеньям – суббота рабочая была. Но отец ответил, если б ты не в воскресенье работал, я б до тебе пишов, в воскресенье — Господь Воскрес, и я не пойду».

Также из родных никто не помнит, чтобы он когда на кого повышал голос, гневался. «…Хоть чем-нибудь обидел или когда-нибудь поругались с кем-то, такого я не помню, чтобы там, если кто там на него не то скажет, — вин лучше перемовчить, никогда не помню я, чтобы он с кем-то ругался, кричал, такого я ни разу не слыхала…», — говорит дочь Александра.

Семья Твердохлеб по Столыпинской реформе в начале 20 века переехали на Алтай из Украины и поселилась в селе Борисовка-Пановка Знаменского района. Старший брат Якова Прокопьевича Абрам вернулся назад на Украину. Федор и Николай остались на Алтае. Приобщение к вере у семьи Твердохлеб переходило, как говорится, от отца к сыну. Александра Яковлевна помнит, что в детстве они все повторяли за своей бабушкой Натальей. «…Мама моего отца тоже очень верующая была. Когда мы маленькие были, тогда топили дома мусором — то соломой, то полынем. И мама говорить старшей дочери: «Лида, слазь с печки, иди, заметай хату, сейчас будем Богу молиться». Она по заметаеть, и мы встаем. Что бабушка говорить — и мы повторяем, она на коленки встанеть — и мы стоим. Как бабушка делаеть, так и мы делаем. Она такая молящая была, такая верующая…»

Раньше Борисовка называлась поселение №10 с сельским советом «Восточная заря», а Пановка поселение №20. В одном из этих сел познакомился Яков Прокопьевич со своей будущей женой Домной Ляшенко. В 1927 году у них родилась дочь Анна, в 1929 году сын Владимир, в 1934 году дочь Александра, в 1947 году дочь Татьяна. Детей в их семье было много, но многие не выжили и умерли в раннем детстве (Леонид, Илья, Иван, Матвей, Дмитрий, Николай, Лида, Екатерина). В 1930 году пытались сменить место жительства, уезжали в Семипалатинск. Но им там не понравилось и через несколько месяцев приехали обратно в Знаменский район. В военные годы Яков Прокопьевич снабжал водой военные полевые госпиталя, работал в шахте. Последнее место работы — сторож в сберкассе.

Сохранились в семье Твердохлеб семейная икона Божией Матери Тихвинская и Евангелие, которое дочь Анна читала Якову Прокопьевичу.

Хрущёвская антирелигиозная кампания (хрущёвские гонения на Церковь) — период обострения борьбы с религией в СССР, пик которого пришёлся на 1958—1964 годы. Названа по имени руководителя страны того периода — первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущёва, которому приписывается публичное обещание к концу семилетки, то есть к 1965 году «показать последнего попа по телевизору». В 1964 году, ещё до отстранения Никиты Хрущёва от всех партийных и государственных постов (на пленуме ЦК КПСС 14 октября 1964 года), антирелигиозная кампания пошла на спад, хотя в целом антирелигиозная политика была продолжена, изменились только её формы и методы.

Религиовед Лев Митрохин делил гонения на религию в СССР на два этапа: «воинствующий атеизм» (1920—1930-е годы) и «научный атеизм» (1950—1980-е годы). В годы «воинствующего атеизма» гонения были направлены на физическое истребление наиболее активных верующих, которые рассматривались как носители враждебной советскому государству идеологии. Однако в годы войны верующие с оружием в руках доказали свою преданность советской Родине. Поэтому позднее, в годы «научного атеизма», верующих стали считать частью советского общества, пусть и «заблудшей». В годы «научного атеизма» гонения были ориентированы на «перевоспитание» верующих, а также выставление их в неприглядном свете в глазах всего остального общества.

Сущность нового политического курса была определена в третьей Программе КПСС, принятой в 1961 году. Здесь религия названа «пережитками капитализма в сознании и поведении людей», а борьба против этих пережитков — «составной частью работы [КПСС] по коммунистическому воспитанию».

По мнению историка Елены Панич, ключевым в новой Программе КПСС стало слово «воспитание». Оно означало, что теперь партия намерена осуществлять не диктатуру пролетариата, а воспитывать достойных членов социалистического (а в перспективе — коммунистического) общества. Прописанный в этой же Программе КПСС «моральный кодекс строителя коммунизма» предусматривал, что члены социалистического общества должны сочетать в себе «духовное богатство, моральную чистоту и физическое совершенство».

«Второй особенностью кампании стал её небывалый размах. Борьба с религией велась силами не только правоохранительной системы, но и партийных и советских органов власти, руководства и коллективов предприятий, профсоюзов, комсомола, общественных организаций. Эта тотальность гонений должна была создать для верующих атмосферу отвержения, культурной изоляции, в которой они чувствовали бы себя гражданами второго сорта, изгоями общества, недостойными вместе со всем народом войти в светлое будущее. Одна советская поэтесса писала в те годы: «Молиться можешь ты свободно, но так, чтоб слышал Бог один», — отметил историк Владимир Степанов[1].

[1]Хрущевская антирелигиозная компания[Электронный ресурс] – Режим доступа: https://ru.wikipedia.org/wiki

5 сентября 2023

Председатель епархиальной комиссии по канонизации святых иерей Ярослав Гузеев отслужил заупокойное богослужение на могиле Твердохлеб Якова Прокопьевича, пострадавшего в годы хрущевских гонений в 1957 году. На панихиде присутствовали дети и внуки без вины осуждённого.

17 сентября 2023

Настоятель ключевского храма преподобного Алексия человека Божия иерей Ярослав Гузеев издал вторую книгу о непростых временах постреволюционного и советского богоборчества, в которой рассказал о трагических судьбах нескольких священнослужителей и монашествующих Славгородской епархии.

Служить

Ярослав Гузеев – молодой батюшка, ему 34 года. Но за плечами у него свой духовный и жизненный опыт. Родился в Рубцовске, жил с семьей в Самарке Рубцовского района. Мама педиатр, отец инженер, сам после школы намеревался стать агрономом. Срочную служил в ВДВ, местные десантники – часть его паствы и друзья. После армии вернулся в АГАУ, только на факультет дорожного строительства.

Окончить вуз не довелось, жизнь сделала крутой поворот. «Через скорби я пришел к Богу», – лаконично объясняет свой выбор отец Ярослав. В 2013 году он поступил в Барнаульскую духовную семинарию, где познакомился со своей будущей супругой. В 2018 году продолжил обучение в магистратуре Тобольской духовной семинарии.

– Меня крестили в 10 лет, – рассказывает ключевской батюшка. – Конечно, я тогда еще ничего не понимал, но внутри что-то происходило. Детские сердца чувствуют Бога. Делал крестики из металла, постоянно с собой носил. После смерти мамы каждый раз по пути на тренировки заходил в церковь и ставил свечку за ее упокой. Однажды попал на службу и потом стал постоянно посещать храм.

Писать

За время обучения в семинариях будущий священник открыл в себе еще одно призвание – изучать историю духовенства, заполнять ее пробелы, рассказывать людям о непростых ее периодах. «Защищался в барнаульской семинарии по теме истории Ключевского района. Вторая глава дипломной работы была посвящена ключевским священникам, пострадавшим в годы репрессий. Заинтересовался. В магистратуре решил расширить исследование до Славгородской епархии», –

рассказывает иерей.

В январе 2021 года Ярослав Гузеев издал свой первый труд «Православное Духовенство на территории Славгородской епархии в 1917–1938 годы». А в 2022 году снял фильм «Репрессии в среде духовенства на Алтае. 1917–1937 год (Славгородская епархия)», в котором сведения из книги иллюстрируются воспоминаниями жителей упоминаемых территорий.

Восемь месяцев исследователь изучал дела репрессированных священников в 24 архивах Алтайского края, Омской, Томской областей, Тобольска Тюменской области. Над самой книгой работал полгода. На 84 страницах – большой пласт истории постреволюционного богоборчества и церковного обновленчества, имена жителей Алтая, претерпевших муки, принявших смерть за веру.

В феврале, во время презентации своей первой книги в Центральной районной библиотеке им. М.Ф. Борисова в Камне-на-Оби председатель комиссии по канонизации святых Славгородской епархии Ярослав Гузеев анонсировал следующую свою работу. В ту пору он уже трудился над книгой «За Христа пострадавшие на Славгородской и Каменской земле». В ней автор намеревался рассказать о судьбах конкретных священнослужителей и монашествующих, расстрелянных или сосланных в лагеря.

Первая часть этого большого труда летом увидела свет. Брошюру напечатали в каменской библиотеке небольшим тиражом в 50 экземпляров. На вызвавшую неподдельный интерес исследовательскую работу есть спрос.

– В этой книжке подробно рассказано о нескольких священниках и монахинях Славгородской епархии, – поясняет Ярослав Гузеев. – Сведения о них собирали вместе с моими помощниками и родственниками репрессированных. После выхода книги на связь со мной вышли родные еще нескольких священнослужителей. Пообщался с потомками Николая Никольского, Елеазара Максимова, Марии Малининой. Познакомился с родными героя следующей книги. Работа продолжается.

Сопереживать

Исследователь в первой книге серии «За Христа пострадавшие на Славгородской и Каменской земле» уделил внимание судьбам расстрелянных протоиереев Елеазара Максимова из Ключей, Николая Никольского из Мамонтовского района, сосланного в лагеря и безвестно канувшего иерея Василия Назарова из Ключевского района.

«Протоколы допросов и очных ставок времени «большого террора» очень похожи друг на друга. Ни в чем не повинных людей обвиняли в терроре, саботаже, шпионаже, заговорах. Обвинения подсудимым чаще всего выдвигали в составе группы, но были и индивидуальные случаи», – пишет Ярослав Гузеев. К таким автор относит дело Николая Петрука, служившего в Малой Волчанке тогда еще Каменского района, арестованного в 1937 году.

– В начале 1930-х годов была некая объективность, в протоколах отражен диалог с арестованными. А в 1937–38 годах как под копирку: «С обвинениями согласен. Подпись», – объясняет исследователь. – В случае с Николаем Ананьевичем Петруком можно предположить, что либо следователь отступил от шаблона во избежание слишком заметного однообразия, либо батюшка действительно все выдержал. Под протоколами священник писал: «Протокол записан верно с моих слов и прочтен мне. Все наговорено ложно». Но это его не спасло. С формулировкой обвинительного заключения «Будучи допрошен, виновным себя не признал, но достаточно изобличается свидетельскими показаниями и рядом очных ставок» Петрук был осужден за антисоветскую агитацию по ст. 58. п. 10 УК и расстрелян 1 ноября 1937 года.

Звучат печальным набатом трагические истории батюшек Павловского и Каменского благочиний. Александр Калачов из Чернопятово арестован в 1930 году по наветам лжесвидетелей за призыв отказываться от сдачи хлеба, осужден на пять лет лагерей. «Десятилетку» в местах не столь отдаленных отбывал и колыванский батюшка Дмитрий Рождественский, арестованный годом ранее своего коллеги.

Особняком в книге стоит глава о шести монахинях Богородице-Казанского женского монастыря Барнаула, обосновавшихся после ареста игуменьи в 1921 году в Мамонтовском районе, подвергавшихся тяжким допросам и расстрелянных 31 октября 1937 года.

«Самыми распространенными пытками были «выстойки» и «конвейер». Несколько следователей по очереди допрашивали подсудимого без перерыва, не давая человеку сидеть, есть и пить. От таких действий ноги опухали, кожа на них лопалась, многие сдавались в первые сутки, некоторые выдерживали несколько дней, но все же подписывали сфальсифицированные показания», – описывает детали допросов автор брошюры, изучивший десятки личных дел священников.

– Когда писал самую первую книгу, изучал в архивах свидетельства очевидцев, личные дела пострадавших священников, пережил много потрясений, – признается отец Ярослав. – Сейчас, работая с документами, понимаю, с чем столкнусь, но не перестаю удивляться стойкости многих священнослужителей и монашествующих. Будет большой удачей, если удастся канонизировать кого-то из них в лике новомученников.

Строить

Иерей Ярослав Гузеев – многодетный отец. У него большая паства и четверо своих ребятишек – три сына и дочка. Для всех у него находится время, доброе слово и мудрый совет. «Все успеваем. И служить, и писать, и строить. Даже отдыхать и путешествовать с семьей». Он ведет свою страницу в соцсетях, где рассказывает о делах своего прихода и Славгородской епархии.

Уже несколько лет отец Ярослав заведует стройкой – в Ключах возводится с нуля большой каменный храм преподобного Алексия человека Божьего с пределом Архистратига Божьего Михаила. Старое деревянное здание Михаило-Архангельской церкви 1897 года постройки в 1930-х отдали под клуб, а потом разобрали и увезли. Сегодня прихожане молятся в приспособленном помещении. А на месте одной из старых церковных хозпостроек уже возвышается красавец-храм. Завершаются внутренние отделочные работы, обустроен теплый пол, готов эскиз главного иконостаса. «Даст Бог, осенью зайдем», – надеется настоятель.

25 августа 2023

Продолжается работа комиссии по канонизации святых Славгородской епархии. В августе председателькомиссии иерей Ярослав Гузеев встретился с родственником пострадавших в годы репрессийсвященников.

Олег Константинович Никольский – заслуженный деятель науки и техники РФ, доктор технических наук, профессор, лауреат премии Правительства РФ в области науки и техники, лауреат премии Правительства РФ в области образования, действительный член Российской академии технологических наук, член-корреспондент Сибирской Академии наук высшей школы, почетный работник высшего профессионального образования, заведующий кафедрой электрификации и быта АлтГТУ им. И.И. Ползунова, — уроженец Мамонтовского района нашей епархии. Его дед – священник Никольский Николай Петрович после окончания Новгородской семинарии в 1898 году по распределению попал на приход селаСтаро-Бутырское Касмалинской волости Томской епархии(ныне с. Мамонтово Мамонтовского района), где прослужил до 1931 года. В годы коллективизации, как и все священнослужители, подвергся репрессиям со стороны власти. В январе1930 г. в очередной раз власть пришла к нему в дом в лице незнакомых мужиков, которые требовали отдать хлеб. Никольский выставил незнакомцев. Был обвинен по ст. 58-10, ст. 73 ч.1 за оказание сопротивления при отчуждении у него имущества и злостную агитацию против коллективизации. Батюшку арестовывали несколько раз, но после последнего ареста о нем никто ничего не знает до сих пор.

— К сожалению, дедушку я не застал живым, — рассказывает Олег Константинович. — Все мои знания о нем- от моей матери и тети. Жизнь у него была тяжелая, новую власть он принял категорически против. Он был послан сюда из Томской епархии в с. Большие Бутырки Мамонтовского района.С 1919 по 1931 год он подвергался репрессиям, его многократно арестовывали, а в 1931 году он окончательно исчез.Мы до сих пор не знаем, убили его или он сам умер. А отец мой был известным человеком в Барнауле, руководитель хора, художник. От него осталась одна небольшая картина. Я родился в мае 1937 года, а осенью его арестовали. И спустя много лет его расстреляли прямо здесь, рядом. У нас было НКВД здесь недалеко в подвалах. Меня дважды — и по линии дедушки, и по линии отца — называли сыном врага народа. Когда пошел учиться,как только меня ни обзывали, пришлось, конечно, много вытерпеть. До середины 50х годов продолжались гонения, потом меня и моих родных реабилитировали.

Отца Олега Константиновича, священника села БуканскоеКасмалинской волости, расстреляли в 1937 г. в Барнауле, когда мальчику исполнилось несколько месяцев. Начало и последующая жизнь у маленького Олега проходила без поддержки отца и деда, с клеймом «сын врага народа». А, как известно, это клеймо налагало отпечаток на всю последующую жизнь. У таких людей по законам советской власти не было светлого будущего. Олег Константинович вспоминает, что в годы юности они росли беспризорными. Многие семьи остались без своих кормильцев в годы репрессий. В 1941 году отцы и деды ушли на фронт и не вернулись. Но непростое детство не помешало Олегу найти себя, стать человеком, хотя были соблазны пойти не той дорогой. На вопрос «верите ли вы в Бога?» Олег Константинович твердо отвечает: «Да, я знаю, Бог мне помогает!»

30 июля 2023

Отец Ярослав Гузеев, председатель епархиальной комиссии по канонизации святых, принял участие в торжествах памяти священномученика Иакова (Маскаева), архиепископа Барнаульского.

Божественную Литургию в Знаменском женском монастыре в Барнауле возглавил митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий. После Литургии молящиеся прошли крестным ходом от монастыря до Никольского источника, места умерщвления многих страдальцев за веру.

https://vk.com/video-211458404_456239373

ещё несколько фото с крестного хода:

https://cloud.mail.ru/public/XDVm/DnJjtG2tM

26 июля 2023

В селе Ребриха был установлен и освящен крест в память о убиенном батюшке в годы Гражданской войны. Священника Иоанна Белозерского красноармейцы вывезли к колку к северу от села и убили. По преданию батюшку зарубили саблями

26 июля 2023

Начинается работа по изданию 2 книги по биографиям священнослужителей Славгородской епархии пострадавших в годы репрессий

Фёдор Филиппович Романюк родился 12 мая 1886 года в деревне Кривоверба Владавского уезда Седлецкой губернии (Польша) в семье бедного крестьянина. С отличием окончил учительскую семинарию в г. Бела, был преподавателем в Старо-Будском училище. В 1906 году состоялась поездка в Кронштадт, которая имела судьбоносное значение для двадцатилетнего Фёдора. Вот как это сам он описывает в своих дневниках:

Совершенно исключительное действие в перемене моей жизни возымела моя поездка в Кронштадт и соприкосновение с личностью великого светильника веры и Церкви батюшки отца Иоанна. Для меня он казался и теперь кажется человеком, которому я всегда верю, которому верить легко, как-то естественно.

Вернувшись из Кронштадта, я поспешил изменить образ своей жизни. До проездки в Кронштадт я не молился. Перестав молиться, я постепенно отвык от молитвы. Теперь же я стал молиться. В своей комнате я установил образа. Оставил табакокурение. Стал читать слово Божие.

Богослужение Иоанна Кронштадского в Андреевском соборе произвело на него столь сильное впечатление, что он решил посвятить свою жизнь служению Богу и Церкви. Но к сожалению, в этот период времени рядом с ним оказались не те люди. Двадцатилетний юноша, духовно неподготовленный, оказался под влиянием секты «иоаннитов». И только благодаря Богу и большой разъяснительной работе священника Сергия Виноградова, Фёдор Романюк принес искреннее раскаяние, изъявил полную готовность и желание быть истинным и вместе с тем послушным сыном Православной Церкви.

С 1907 по 1911 год Фёдор Филиппович Романюк проходил военную службу. После демобилизации поступил в Житомирское училище по подготовке пастырей. 9 марта 1914 года был рукоположен во диакона, 11 июня того же года — во пресвитера и назначен клириком Воскресенского училищного храма в Житомирском Богоявленском монастыре. В том же году назначен настоятелем Успенского храма в слободе Никитовке.

В 1917 революционный год переведен в Воздвиженский храм в слободе Межирича Лебединского уезда Харьковской губернии. С 1927 года Федор Романюк служит в Ленинградской епархии, где возведен в сан протоиерея.

Волей судеб, Россия оказалась площадкой для невиданного политического эксперимента под названием «коммунизм», где вместе с коммунистической идеологией в умы простых людей насаждался атеизм – полное отрицание какой бы то ни было религии. Страшная волна гонений на духовенство пришлась на 1929-1931 года. Были созданы Союз Воинствующих Безбожников, а также ГУЛАГ – «Главное управление лагерей и мест заключения», в котором среди заключённых было очень много священников. Не миновал этой участи и Фёдор Филиппович Романюк. Вот как эти события он описывает в своих дневниках:

В ночь с субботы на воскресенье послышался звук электрического звонка, которым была снабжена наша квартира. Мы жили тогда в поселке им. Володарского возле Ленинграда по улице Волхонке, 26. Звонок звонил долго, и мы с женой проснулись. — “А посмотри, Поля, который сейчас час?” — попросил я жену. Взглянув на часы, она сказала: — “Три часа”. — “Значит, они”…

Войдя в квартиру, с деланной вежливостью, показывая себя людьми весьма культурными и деликатными, они предъявили ордер на право обыска и ареста. Приступили к обыску, который продолжался с 3 до 7 часов утра. Перерыли все. Но, что искали, и что им было нужно, так нам не стало известно и до настоящего времени. Пересмотрели все книги и все иконы, вскрывали рояль. Наконец, ничего не найдя предосудительного, приступили к составлению протокола, в котором было отмечено, что при производстве обыска они не бесчинствовали и ничего из вещей не похитили. Протокол был дан мне для подписания. Далее было дано приказание “собираться. Я стал одеваться. Жена и дети плакали. Мальчик в одном белье стоял, опершись о буфет, и плакал. Девочка, которой в день моего ареста исполнилось ровно девять лет, стояла у стола и, плача, повторяла: — “Папа, куда ты, папа, куда ты?” Но ни папа, ни мама и никто не знал, куда меня отправят и что они со мной будут делать. Как после выяснилось, они взяли меня с тем, чтобы я уже никогда не вернулся к моей семье и детям…

Подан был состав, состоявший из многих больших, так называемых «столыпинских» вагонов, — набили нас в эти вагоны, в эти самые купе с трехъярусным настилом: мне, о. Клавдию и ещё двум заключённым, пришлось забраться на самый верхний ярус. Сидеть там уже невозможно, близок потолок — крыша вагона. Подложив вещи под голову, одежду под бок, улеглись мы все четверо вплотную друг к другу. Духота наверху была невероятная, теснота ужасная, и в таком лежачем положении, при духоте и тесноте, пришлось ехать до Новосибирска в течение многих девятнадцати дней. В Новосибирске нас перегнали в вагоны другого состава и повезли в Мариинск. Мариинск — центр лагерного мира Западной Сибири. Вот прибыли мы в этот самый Мариинск…

Когда мы были загнаны в барак, что мы там увидели! Мы там увидели такую картину, которую можно наблюдать в большом вокзале: много людей разного возраста, разных национальностей, в разных костюмах. Помещение было наполнено табачным дымом до того, что трудно было видеть друг друга, как это бывает иногда на дворе при густом тумане. Вся эта публика арестованных размещалась под крышей барака, кто как и кто где мог: и на нарах, и на полу, и под нарами. Одни из них сидели, другие лежали, имея изголовьем свои вещи, другие стояли у своих вещей, иные бесцельно бродили по бараку, пресытившись и стоянием, и сидением. Все эти люди были собраны из разных мест. Все они были оплаканы и оплакиваемы членами оставленной родной семьи. Все были угнетены духом тоски и уныния, при полной неизвестности того, что их ждет в дальнейшем. Утром каждый из них получит из рук своего бригадира кусок хлеба бесплатно, кипяток тоже выдается бесплатно, в обед получит черпак супу мерою в 0,5 литра, тоже бесплатно. У всех одно жилище, все называют друг друга товарищем, все получают суп из одного котла и одним черпаком, и одной мерою, у всех одно право или бесправие…

Фёдор Романюк провёл в заключении около 15 лет. Но это не сломило его дух, а только больше укрепило его веру в Бога, его желание любым путём бороться с атеизмом, спасая свою родину – православную Россию. Не смотря на все тяготы и лишения, переносимые отцом Фёдором в заключении, его письма, а значит и его сердце, и его душа были наполнены любовью. Вот несколько отрывков из его писем:

Дорогая Сестрица!

Советую тебе, как весьма послушной, взять себе за правило на вечерней и утренней молитве поминать о здравии и за упокой как можно больше душ человеческих. Это содействует развитию чувства любви к ближнему. С любовью называй Богу людей, которые тебе в это время приходят на память, хорошими ли они тебе кажутся или плохими, верующими или неверующими (это больные душевно). Всех помяни, кого знаешь: в первую очередь, конечно, родителей, затем по мере близости твоему сердцу родных, знакомых, родных по духу, благодетелей, учивших тебя, воспитывавших тебя, помогавших в чем-либо тебе в жизни, в ссылке, при разных жизненных обстоятельствах. Старайся насобирать их как можно больше. Также и об умерших. Перебери в своей памяти известных тебе усопших — знатных и незнатных, богатых и бедных, близких и дальних, родственных и чужих по плоти, всяких странников и монашествующих, и всех, и вся. Это будет называться богатеть в Бога…

Здравствуй, дорогая сестрица Агаша. Получил твое утешительное письмо. Своею любообщительностью ты утешаешь меня больше, чем кто-либо иной, отвоевала у моих близких для себя первое место. Вспоминаю слова апостола Павла: «Кто утешит меня как не тот, кто огорчен мною». Ты не раз была огорчена мною, как и сама знаешь. Будучи же в совершенных летах, ты воздаешь мне своим утешением за мои огорчения тебя в детстве. Но прошу тебя, не поминай моих беззаконий юности. Да, сестрица, скажу: жизнь многоскорбна: «многи раны грешнику», «зубы грешнику сокрушил еси». Зубов и у меня не стало по этой самой причине — по греховности. Слава Богу, что ведет Он меня тесным путем. Не завидую тем, кто живет на сем свете припеваючи, имеет деньги, свои дома, экипажи, пользуются здоровьем, и тешит, и поддерживает всем этим ветхого человека. Отдыхать приятно после трудов, здоровьем утешаться после болезни, утешаться близостью родных после продолжительной разлуки…

Мне стало известно, что беспокоишься о моей судьбе. Знаю, что дорожишь мною и в этом не ошибаешься. Думаю, что из людей известных тебе и вместе с тобой сейчас проходящих жизненное поприще я наиболее близок тебе, как и ты мне. Я благополучен, жив — здоров и обеспечен всем необходимым. Короче сказать, мне пока живется очень хорошо. Рвусь душой к родным и знакомым. А время летит быстро-быстро. Господь сокращает дни. Уже мне не так долго оставаться в заключении. За этот срок я должен исправиться и перевоспитаться. Виноградарь обложил меня как навозом преступным миром, не принесу ли плода, как это пишется о смоковнице, занимавшей место в саду и не приносившей плода третий год. О Боге, о смерти, о суде, о душе и жизни будущего века много помышляю, а также и о множестве содеяниях лютых. Трепещу страшно о дне судном. Если сравнить условия прежней моей жизни с условием моей жизни данного момента, то можно подумать, что Господь преложил гнев на милость. Не так давно Кузьминична прислала мне письмо, показавшее метущуюся ее душу. Она болеет ногами и зиму, и лето ходит в валенках. Недовольна, как всегда, сыном, а особенно невесткой. Я писал ей и просил ее преложить гнев на милость. Хвалю тебя, Агаша, что вращаясь, среди ленинградского люда, научилась снисходительно относиться к человеческим немощам и грехопадениям. Этому сейчас учусь и я. Будь здорова и хранима Богом. Напиши мне адрес Кати. Я о ней скучаю. Она дорога моему сердцу. Сообщи ей об этом. Мои письма к ней не доходят. Ея ко мне тоже…

5 февраля 1952 года митрополитом Новосибирским и Барнаульским Варфоломеем (Городцевым) назначен настоятелем Покровского молитвенного дома в г. Камень-на-Оби Алтайского края.

Как известно в период Великой Отечественной войны давление на церковь ослабло, видя ее влияние на дух воинов. В 1943 году советское правительство открыло храмы, вернуло священников с ссылки и даже разрешило открыть Богословские курсы в Москве в Новодевичьем монастыре.

А вот после смерти И.В. Сталина, в период правления Н.С. Хрущева гонения на православную церковь возобновились. Фёдор Филиппович Романюк не мог равнодушно смотреть на происходящее в стране — он писал письма лично Фурцевой, Хрущёву, открытые письма в газеты «Известия», «Правда».

К Хрущеву

Выступая на 15 сессии ООН, Вы, Никита Сергеевич, Бога не боясь и всего мира не стыдясь, отрекомендовали себя богоотступником и попросту сказать сатанистом, озаглавив этим эпитетом внутреннюю политику проводимую Вами в стране Советов. Чего нужно бы срамиться, тем Вы тщеславитесь.

Принудительно через закрытие храмов, отторгая народ от религиозно-нравственных устоев, ввергаете его в бездну порока, нравственного и физического растления и стимулируете этим рост хулиганства и всякого рода преступлений. Отрицательные явления в жизни народа так возросли, что уже ни суды, ни тюрьмы, ни милиция не могут справиться. Потребовались дружины для борьбы с преступностью. Преступность в народе прогрессирует прямо пропорционально уменьшению влияния религии. В дальнейшем понадобятся уже не дружины, а войска для выполнения функций, которые выполняла милиция. Вот плоды безрелигиозного уклада народной жизни…

Фёдор Филиппович Романюк прожил долгую жизнь – 98 лет, пользовался большой и заслуженной любовью верующих. Его отличали пламенная вера, преданность Церкви Христовой и долгу пастырского служения. Он обладал высоким даром проповедничества, был прост и доступен, и своих духовных чад увещевал просить у Бога любви ко всем людям. В 1979 году за многолетние усердные труды во благо Святой Церкви и в связи с 65-летием служения в священном сане Святейший Патриарх Пимен наградил протоиерея Фёдора Романюка митрой.

28 апреля 1983 года отец Фёдор принял постриг в великую схиму с именем в честь преподобного Иоанна Рыльского. С середины января 1984 года здоровье старца резко ухудшилось. 9 февраля он был соборован, 23 февраля последний раз причастился. В ночь с 24 на 25 февраля иеросхимонах Иоанн мирно почил о Господе.

Весть о кончине иеросхимонаха Иоанна быстро распространилась по всей Новосибирской епархии. На погребение прибыли многие его духовные дети. Было прислано множество соболезнований.

Чин отпевания совершили настоятель Александро-Невского храма в г. Колывани игумен Макарий и другие клирики Новосибирской епархии. Игумен Макарий, много лет хорошо знавший отца Иоанна, в надгробном слове охарактеризовал его как пастыря высокой духовной жизни, молитвенника и подвижника. Прихожане Покровского храма в г. Камень-на-Оби и все прибывшие на погребение со слезами молились у гроба почившего старца. По завещанию отца Иоанна, тело его было положено в простой гроб и погребено на кладбище в г. Камень-на-Оби.

Около двадцати лет назад неизвестная женщина передала дневниковые записи Фёдора Филипповича Романюка настоятелю на тот момент Покровского храма г. Камень-на-Оби Николаю Николаевичу Гордиенко. Со слов Николая Николаевича, он открыл несколько страничек наугад, прочёл, и пришёл к ложному умозаключению, что отец Фёдор был православным сектантом. И только спустя много лет вновь внимательно перечитав рукописи отца Фёдора (в схиме Иоанна) Николай Николаевич понял, как он глубоко заблуждался.

Всю жизнь Фёдор Филиппович Романюк посвятил служению Богу и Русской Православной Церкви, прославлял имя Иоанна Кронштадтского, «Дорогого Батюшки», изменившего всю его жизнь, способствующего обретению им истинной веры. Он знал о канонизации Иоанна Кронштадтского Русской зарубежной церковью и как мог добивался его признания на родине – обращался в священный Синод Русской Православной Церкви, к главе правительства СССР Н.С. Хрущёву. Отец Фёдор не дожил всего лишь несколько лет до этого светлого дня – Русская православная церковь причислила Иоанна Кронштадтского к лику святых в 1990 г.

В 2018 году протоиереем Николаем Николаевичем Гордиенко совместно с сотрудниками Центральной районной библиотеки г. Камень-на-Оби была издана книга «Из дневников отца Фёдора», основанная на дневниковых записях Фёдора Филипповича Романюка. Книга получила высокую оценку по итогам фестиваля «Издано на Алтае» и стала победителем православной литературной премии имени святителя Макария, митрополита Алтайского в номинации «Православное краеведение».

В городе Камень-на-Оби многие жители старшего поколения помнят «старенького батюшку», хранят о нём добрую память. После издания книги было много откликов от духовных чад отца Фёдора из разных уголков нашей страны, делившихся проникновенными воспоминаниями об удивительном человеке, мудром священнике и добром наставнике душ человеческих.

Статью подготовила заместитель директора

по библиотечной работе Наталья Анатольевна Холтобина

г. Камень-на-Оби.

21 июля 2023

https://vk.com/video-211458404_456239365

Славгородское ТВ Степь рассказало о крестном ходе в память пострадавших в годы репрессий, который впервые прошел в Славгороде в день святых царственных страстотерпцев.

21 июля 2023

Еще один сюжет на Союзе посвящен сегодня нашей епархии.

ТВ СОЮЗ: Молитвенному поминовению всех священнослужителей и мирян, пострадавших на Славгородской земле в страшные годы репрессий, посвятили в Славгородской епархии в день царственных страстотерпцев. Впервые в Славгороде в этот день по улицам города прошел масштабный крестный ход.

18 июля 2023

Память царственных страстотерпцев. Крестный ход к месту массовых расстрелов в Славгороде.

18 июля 2023

День царственных страстотерпцев посвятили молитвенному поминовению всех священнослужителей и мирян, пострадавших на Славгородской земле в страшные годы репрессий.

В храме первоверховных апостолов Петра и Павла стольного града епархии отслужили соборную Божественную Литургию.

На совместную молитву собрались священники и прихожане многочисленных храмов епархии.

Почти все соединились с Господом во Святом Причастии.

После богослужения дети и взрослые, получив книжицу о пострадавших земляках, изданную председателем комиссии по канонизации святых о. Ярославом Гузеевым, и воду для поддержания сил в пути, — отправились в крестный ход.

Многие прохожие, осознавая духовную важность совершаемого шествия, завидя крестоходцев, останавливались и крестились.

Богомольцы прошли по городу до кладбища, к месту массовых расстрелов и захоронений. Здесь установлен поминальный камень-стела.

На этом исторически и духовно памятном месте совершили панихиду по убиенным и пострадавшим.

Очень хочется верить, что молитвами наших исповедников, Господь не допустит повторения жестоких событий лихолетия.

15 июня 2023

Многие жители старшего поколения Камня-на-Оби и округи еще помнят «старенького батюшку», который более 20 лет служил в Покровской церкви города.

Утвердившийся в вере после посещения богослужения, которое совершал ныне прославленный праведный Иоанн Кронштадтский, уроженец Польши в опасное уже время — накануне революции — становится священником. Отец Феодор Романюк, рукоположенный почти за 40 лет до того, в 1952 году был назначен настоятелем Каменского храма митрополитом Новосибирским и Барнаульским Варфоломеем (Городцевым).

К моменту обоснования на Алтайской земле батюшка успел претерпеть множество испытаний за веру Христову — 15 лет он провел в заключении в сибирских лагерях.

Незадолго до смерти отец Феодор принял постриг в великую схиму с именем Иоанн в честь преподобного Иоанна Рыльского. В феврале 1984 г. иеросхимонах Иоанн мирно почил о Господе.

На днях председатель епархиальной комиссии по канонизации святых о. Ярослав Гузеев с настоятелем и прихожанами Покровского храма совершил панихиду на могиле иеросхимонаха Иоанна в Камне-на-Оби.

О. Ярослав посетил и места упокоения других священнослужителей, пострадавших в годы репрессий, в Корнилове и Ребрихе, где также послужил панихиду.

1 апреля 2023

Сергей Николаевич Рыжов родился в 1896 году. 6 февраля 1930 года был арестован, а 27 апреля этого же года осуждён на 10 лет лагерей. Батюшке инкриминировали ст.58-11 УК. Пропоганда и агитация к подрыву или ослаблению советской власти, к совершению контрреволюционных преступлений. Священник отбывал наказание в Мариинских лагерях Кемеровской области, после прибыл на свое место служения, где и почил о Господе. После выселки священника храм был закрыт и перестроен под культурные нужды. Батюшка реабилитирован в 1989 году Алтайским краевым судом.

20 февраля 2023

Члены епархиальной комиссии по канонизации святых продолжают вести работу по сбору информации, выявлению лиц — священников нашей Славгородский епархии, ставшими жертвами политических репрессий, с целью увековечивания их памяти. Сейчас работа ведётся в Ключевском архивом отделе над томами книг о жертвах политических репрессий в Алтайском крае.

15 февраля 2023

В Камне-на-Оби ко дню празднования Собора новомучеников и исповедников Церкви Русской провели мероприятие. Презентовали книгу и фильм о репрессированных священниках Славгородской епархии

10 февраля 2023

Продолжается работа по выявлению пострадавших в годы безбожия священнослужителей славгородской земли (территории нашей нынешней епархии).

На днях руководитель епархиальной комиссии по канонизации святых о. Ярослав Гузеев посетил архив ОСД ГААК, где хранятся дела репрессированных.

Батюшка проработал ещё 32 личных дела репрессированных священнослужителей.

Сегодня также ведутся активные работы по созданию собственного сайта Комиссии с собственной базой данных пострадавших священников на нашей земле. Совсем скоро информацию о них можно будет найти в интернете.